关联图书

-

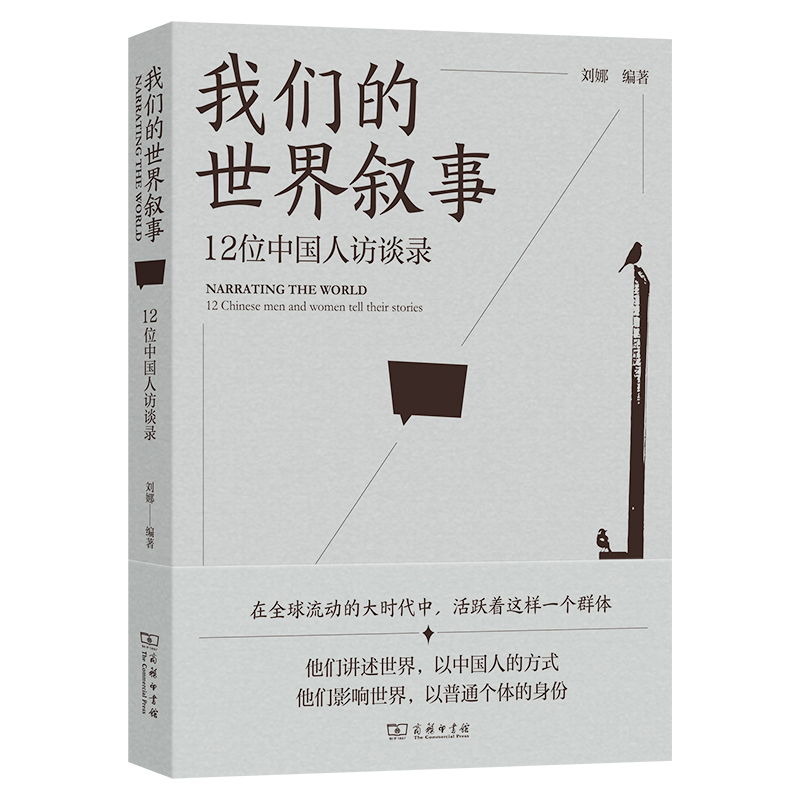

我们的世界叙事:12位中国人访谈录¥88.00

跨时代的叙述力量与精神突围

《我们的世界叙事:12位中国人访谈录》(商务印书馆2025年出版)

《我们的世界叙事:12位中国人访谈录》是一本以“世界叙事下的中国人”为主题的访谈录,展现了中国走向世界化的过程中,普通个体丰富多彩的人生故事,是向世界讲述中国故事的生动范例。

这部由商务印书馆推出的访谈录,以12位跨越四代人的中国个体为棱镜,折射出全球化浪潮中身份认同的复杂定义。从60后战地记者的硝烟记忆,到90后非洲创业者的文化碰撞,受访者们的生命轨迹交织成一张跨越时空的网。书中一位80后非洲创业者坦言:“在赞比亚的烈日下,我既是‘中国效率’的代名词,也是当地人口中的‘Chinglish先生’,这种撕裂感让我重新理解‘中国人’的定义”。这种代际差异下的身份解构,恰如历史学家张笑宇所言:“中国是被世界多元力量共同塑造的”,而本书正是这种塑造过程的微观呈现。

书中聚焦的女性创作者群体,以极具张力的方式打破了传统性别叙事。一位从事影视配乐的70后女性回忆道:“当我在维也纳金色大厅指挥交响乐团演绎《茉莉花》时,西方乐评人惊叹的不仅是旋律,更是中国女性在艺术领域的掌控力”。这些故事与人类学家卜正民对“比较视野”的倡导形成呼应——她们通过艺术创作搭建起东西方对话的桥梁,在文化碰撞中重构女性身份的多维可能。尤为动人的是90后纪录片导演的叙述:她用镜头记录中东难民营中的女性,却在拍摄过程中发现自己既是观察者,也是被观察的“他者”,这种双重镜像促使她重新审视文化主体性。

曾穿梭于叙利亚战火中的战地记者,是全书最具震撼力的篇章。他描述在阿勒颇废墟中偶遇当地老人的场景:“他递给我半块馕饼,用阿拉伯语说‘我们都是失去故乡的人’。”这种跨越国界的悲悯,与何伟《寻路中国》中“参与式观察”的写作伦理形成跨越时空的对话,印证了史景迁评价的“平静而充满自信的叙事力量”。

掩卷之际,那些穿梭于开罗市集、伦敦画廊、云南村寨的身影仍在眼前挥之不去。这些故事印证了社会学家鲍曼的“液态现代性”理论——在全球化语境下,身份不再是固化的标签,而是持续流动的建构过程。书中90后区块链工程师的感悟颇具象征意义:“我在硅谷编写的每行代码都带着四川方言的节奏,这种文化杂糅不是弱点,而是创新的源泉”。

这部作品的价值,不仅在于记录了个体的精神突围,更在于揭示了不同时代中国知识分子的集体自觉:当他们挣脱“东方主义”的想象枷锁,以主体姿态参与世界叙事时,展现出的不是文化对抗的焦虑,而是文明共生的智慧。正如编者在后记中所言:“这些故事证明,中国人的身份认同从来不是单选题,而是在与世界对话中不断书写的未完篇章”。在这个短视频解构深度的时代,本书犹如一柄精神解剖刀,剖开了全球化浪潮中那些跨越不同时代的隐秘而坚韧的文化肌理。

(原载于《西安日报》2025年03月21日08版)

- 从“照着讲”到“接着讲”:传媒时代的文学与图像2024-09-18

- 寻找“精神的框架”2024-08-24

- 在路上,感受自己的精神世界2024-05-26

- 绿色中的企业家精神2023-11-28

- 重绘吴宓精神肖像:与新文化运动唱对台戏,却并非只是个“保守主义者...2023-08-11

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师