编者按 2月18日,我馆重要作者、北京大学外国语学院(原西语系)教授张祥保先生以103岁高龄驾鹤仙逝。张祥保教授曾参加编写或主编我馆出版的《英语》《大学基础英语》《大学英语》等,为改革开放初期的大学英语教学提供了宝贵的教材,泽被万千师生。张祥保教授也是我馆创始领导人张元济先生的侄孙女,自幼在张元济先生家中长大,对张元济先生和商务印书馆饱含深情。我们谨向张祥保教授家属致以诚挚慰问!特刊发张祥保教授回忆张元济先生的文章《生活在叔祖张元济先生身边的日子里》,以表哀悼、纪念、感谢之情。

一

1987年5月间我去老家浙江海盐参加张元济图书馆开馆典礼。在纪念室里见到了叔祖的头像。那是汉白玉制品,冷冰冰的。在感情上很难接受它能和我在他身边出生、成长的亲人有什么联系。但在室内陈列的另一些东西,如刻有叔祖写的世祖大白公家训的四幅屏条:

吾家张氏,世业耕读;

愿我子孙,善守勿替;

匪学何立,匪书何习;

继之以勤,圣贤可及。

虽说已几十年不见,还是十分亲切,引起了多少回忆。离开海盐后在上海停留期间,我感到一种难以遏制的愿望,要去看看在极司非而路40号的那所灰色房子及其周围的松柏草木。在那里我曾和叔祖朝夕相处。

路名改了,门牌号码换了。大门位置依然,房子轮廓照旧。但是,原来的青砖白缝两层楼上面加上一个尖顶阁楼的住宅,在墙外面已加了一层水泥,并且又增高了一层楼。阳台、门窗,也有变动。至于四周草地树木已成了排列密集的各式各样、大大小小的建筑物。

在老房子的南门口遇见两位老大妈和一位老大爷。虽说这里是解放军的家属住所,倒并不门禁森严。那两位老大妈听说我出生在这所老房子里,便允许我进去,并打开了她们各自的房间让我探头看一眼。一间是我弟弟出生的房间,继母随父在外,这是临盆时回家来做月子时住的。另一间在南边,是在原来的隔墙上刻有世祖家训的那个小客厅。我走上了二楼、三楼。从后窗望了一下原来的花园。现在是没有一根草木的操场。

这里共住了18户人家。尽管满所房子堆着、挂着、塞着各种杂物,面目全非,我生活在这里的情景还是马上呈现在眼前,百感交集。

就在这所房子里我听说了我们的家史。始祖叫张九成,家谱就是从他开始叙起的。他随宋南迁,是位爱国忠臣,支持抗金的岳飞,反对秦桧。后代居住在浙江海盐,明末清初时有大白公、螺浮公等文人在涉园吟诗刻书。后来家道中落。我的曾祖父在海南任上去世,曾祖母谢太夫人在老家海盐虎尾浜定居下来,靠着她和她的女儿绣花、做女红养活一家。叔祖由于戊戌变法失败,遭到革职处分,向老太太禀告这件事时,她毫无怨言,回答说:有儿万事足,无官一身轻。

1987年,海盐张元济图书馆开馆。前排左起:张珑、于若木、张树年、张祥保、王岷源;后排左起:张人凤、郑宁、宋琴芳、张庆

我的祖父早年去世,我的父亲在十岁的时候由叔祖从老家领到上海上学,后送往美国留学四年。我出生20个月后我的母亲去世。叔祖把我教养成人。

我在这所老房子的南大门站了一会儿。仿佛又是黄昏时刻。我听见了汽车喇叭声,便不停地搬动小脚,冲出门去迎接叔祖回家,我记得他的微笑。有一次他手上提了一张小竹椅递了给我。这张椅子,我坐过,拍过照,我的儿子也坐过,也拍过照,至今还在。除此,我还保存着一个汤碗大小的藤篮子,说是叔祖在我断奶时给我放糖果用的。想来当时我准还被人抱在怀里。我的堂妹小时候,每当她的祖父不顺心,便有人把她抱去叫声“爹爹”使“爹爹高兴高兴”。有人告诉我:我小时候,也常被抱去使叔祖高兴高兴。

在这个家里,我不记得有谁曾经疾言厉色、面红耳赤。仿佛没有闹脾气这么一说。我小时候,只要家人说叔祖“要生气了”,我便停止吵闹。如果哪次憋不住哭了,往往在吃完晚饭后,叔祖嘱我坐在他的左手饭桌边,对我讲道理。现在我已记不起讲的是哪些道理。我清楚记得的是:虽然叔祖十分和蔼,我还是很不愿意被叫住坐在那儿,因为我觉得自己确实是错了,这对一个孩子来说,也是很不愉快的。

叔祖的睡房在二层楼南边。西侧是叔祖母的睡房,实际上是叔祖的工作室。他整天坐在面南的书桌前,书写不停。叔祖母在北边姑母睡房里坐息。叔祖母安详寡言,温文尔雅。姑母留给我最早印象是一位漂亮的少女,坐在方桌的另一边陪伴着叔祖母。她从私人老师学画、学外语。叔父在校,不常在家。后来结婚了,家里有了新婶婶,又有了堂妹、堂弟。

那时家中不断有客来住宿。有回来探亲的父亲。祖姑母每夏率儿孙从海盐来上海避暑。有的亲戚在上学时住着,放假时回自己家乡去。还有由于战争,局势动荡,失去家园,或由于其他多种原因而来暂住的亲友。经常在吃饭时一个大圆桌还挤不下所有的人。年轻些的和孩子们要排在别的桌子上用饭。

留宿过的客人中我记得有蔡元培。他给了我一大摞《小朋友》。那是我第一次有自己的藏书,当时他还没有和周夫人结婚。周夫人曾是我姑母和叔父的家庭教师,那还是在母亲怀我的时候的事了。还有一位英国人(大家叫他柯师医生)和他的新娘。每天早晨她从楼下卧室到楼上澡房洗澡。在楼梯口遇见我时,我爱听她用英语说“早安”并教我模仿她说一声“早安”。这是我最早说英语的尝试。

日常来访的亲友很多。叔祖下楼去在客厅里会见客人,天天有好几次。有些客人的名字很熟悉,但从未见过,不知他们的长相。比如说,胡适的名字就常听说,但直到抗战胜利后我想离开上海去自己一直向往的北京工作,在胡北上接任北京大学校长前路过上海来访时,叔祖才叫我下楼见他。当时我的堂妹还是个小姑娘。她说她要和我一起下去看看胡适是什么样的。后来我曾在胡家里听他颇为得意地向在座的客人说:张菊老的小孙女要见见胡适。

王岷源、张祥保于1948年8月10日结婚,左一为证婚人胡适

一般说来,只有至亲好友才上楼和家人见面。在叔祖书桌前东西两侧各有一把椅子。最常来的是我管她叫贞娘娘的本家。她一来便坐在靠东边的椅子上,和叔祖说个没完,讲她的儿子的工作、婆媳矛盾等等琐事,有时还把儿子媳妇带来,请叔祖判她的家务事。有一次一个亲戚打算加入基督教,和他的母亲一起来征求叔祖的意见。

叔祖难得找家人闲话,更是从不背后说人长短。高梦旦、李拔可、高翰卿、王云五等都是他的朋友,直到近年来我看了别人书写的文章才了解这些朋友中并非都跟他意见一致,也有对他的革新措施起阻挠作用的。

二

叔祖在60岁退休后,仍一如既往,每天伏案工作不止。即使和家人一起进餐时也往往把书报带到饭桌子上,边看边吃。家人有事和他相商总得走到他的书桌旁去打搅他。他倒是每次都放下笔来耐心听话、答话。抗战开始我们搬家后,我的房间就在叔祖的隔壁。每天,特别是在我放学或者后来工作下班回家来,总要去和叔祖闲话几句,告诉他我一天的经历,谈谈我的学习、工作,以及我的各种想法。他从不厌烦我打断他工作,很关心地询问一些情况。然后,他又提起笔来工作了。

住在老房子里的时候,家中前前后后曾有过几个男女佣人。他们都是长期在此工作。其中历史最长的是一位大家叫她“大姐”的,她是叔祖母出嫁时从北方张家口随身带来的,她在上海结婚,生儿育女。因为丈夫“没出息”,她从没有长久跟随他去过。记得她的丈夫常蹲在大门口等着她,向她要钱。她晚年脾气暴躁,对瘫痪在床的叔祖很不耐烦。在我从北京回家探望叔祖的日子里就见到过这种情形,心里很不好受。但是叔祖则婉言劝她息怒。后来听说她病危时,她儿子才来把她接走。另一个是我叫她“小叔妈”的,她还是叔父孩提时来的。在我记忆中她是整年吃长素,每天在一间堆房里坐在一尊瓷弥勒佛前念经的老太太。她的女儿、侄子、女婿常从常熟农村带一些杨梅等土产来探望她。从我出生起就照管我的高妈妈的母亲,也不时来探亲。叔祖母照顾她,请她做些在草地上除去杂草的轻活,使她得些工资收入,一住便是个把月。有一个叫秀如的司机,他的外甥在一个洋人家当西崽。那家人失窃,主人讹诈他是贼,把他关进巡捕房。在严刑威逼下,他胡乱招认,说赃物存在我家的一个老保姆处,巡警把他押来对质。他的目的是使叔祖知道此事,为他伸冤。叔祖确实为他伸了冤。叔祖请了一位英国医生为他被毒打得遍体鳞伤作证,又请了律师对巡捕房起诉。胜诉后,这位青年出狱时身体虚弱,便住在我家养伤。我爱看他把蛋壳做成兔子灯,在壳上画上眼睛,贴上耳朵、尾巴,再用彩色的丝线把它连在一个棍上,可以拎在手里玩。有一个保姆的儿子出了天花,出了医院无处可住,便住在我们家,一拐一瘸地步履艰难,休养了好久,直到叔祖帮他找到了工作才离去的。一个叫潘妈的儿子,患脚疾,不能行动,整天在厨房外廊子上坐着。也是叔祖在他痊愈后为他找到工作才走的。听说后来有一天他回来向叔祖磕头辞行,并拜托日后多多照顾他的母亲。解放后才知道他当时是去参加革命。

1949年9月9日,张祥保与张元济先生在北京六国饭店

有一天大清早,我听见人们喧嚷声。一个男工友从后面花园里惊慌失措地跑来说:花房里吊死了一个人。原来这是过去曾为叔祖当过厨子的师傅。他夜里在篱笆上拆了一个洞,乘黑,钻进来在花房自尽了。他的女儿痛哭之余,向叔祖求恕,说她的父亲贫病交迫,出此下策,是因为他相信叔祖心好,知道他的不幸一定会愿意出钱为他买一口棺木。

叔祖从早到晚坐在书桌边写啊,写啊。清晨起得很早,在家人起来时他已坐在书桌边了。晚上很晚才上床,还要先靠着借床头灯看一会儿书。房里桌上、柜子里全都是书。还有各种封袋装着来往书信及信稿,封面上标明内容类别。有几个袋装的是从废纸边上剪下来的空白纸片,有大有小。有可作便条用的,有白的薄条和红的宽条可用来做翻身信封的。

做翻身信封主要是我的任务:先把用过的中式信封拆开,压平,在背面中央及上下贴上白色薄纸条。中间和下边封死,上面留口。然后在正面正中央贴上较宽的红纸条。这样就成了很正式的信封了。等浆糊晾干后,再在正面左下侧打印:家里的详细地址,什么路,什么号,在什么路口。收信人不必查通讯录便可很方便地把地址写在复信的信封上。而且走访时也容易找到我们的家门。叔祖在我离家上北京时,曾嘱咐我写信必须注明日期,并编上号码。这些不费吹灰之力的事,却与人方便。

整理报刊是我的另一任务,每隔一段时间须清理一次。从叔祖积累在抽屉里的粗细绳子中取出合用的,把报刊分门别类地捆好,注明从何日起到何日止。如有短缺,则注明其日子及期数。

叔祖生活在书堆里,但一切是如此有条不紊。他令我去别的房间取书的话,总在纸条上写上书名,在哪个柜子里,哪个搁板上,左边或是右边。

在谈话中,有时提到某事物在中国历史上出现的时候,叔祖便指出在某本书、某篇文章中首先出现相关的词,足以引证。

有一段时间,叔祖为编成语词典收集词条。除了阅读古典小说、鲁迅全集等等各类作品时,顺手在准备收集的词边划上红条为记之外,还核对各种词典。这可说是他的消遣。当坐在沙发里,闭上眼睛养养神时,他会叫我逐条念给他听词典中所列的条目,把需要的写在卡片上。我挨次念着。常常记不住哪些是在前面词典中已经列过的词条,又重复再念。叔祖便止住我说:前面哪本词典中已经出现过。那时候他年已过70了,记忆力仍很惊人。

叔祖每隔一些时候便要写些对联、条幅等等。有的是为求字写的,有的是写了作为送人的婚丧礼品,在抗战开始后,还有的是为了需要润笔贴补家用而写的。其实,当时在熟人中就有为生活所迫而给日伪效劳的。但是叔祖不一样,我清楚记得有一天几个日本人在我们家门口从汽车里下来,求见叔祖。我们都很紧张。叔祖拒绝接待,在纸上写了(大意是)“两国交战,不便接谈”。他们接过去边读边笑,驱车走了。

在写大字的时候,叔祖站在大饭桌子前挥笔,我常站在他的对面,逐字把宣纸往前拉动。每次总要写很多幅。叔祖一直站着写。似乎脚不累,手也不酸。应蔡元培夫人的请求,在写字前一般总要去邀她的两个儿子前来观摩。叔祖有时不拿报刊,而把字帖带到饭桌上来,一边看字帖,一边吃饭,还用手指比划着横竖捺。后来叔祖左半身瘫痪,我从北京回家探望他时,见到他倚在胸前的小桌子上还在写字。叔祖写了不计其数的字。但在“文革”时家存墨迹被洗劫一空。为海盐图书馆纪念室搜集遗物时仅寻得寥寥几幅。这些还是亲友送还的。永远敞开着的那个椭圆形的铜墨盒、大砚台、压纸的铜尺、笔筒、笔洗都不知流落到哪里去了。

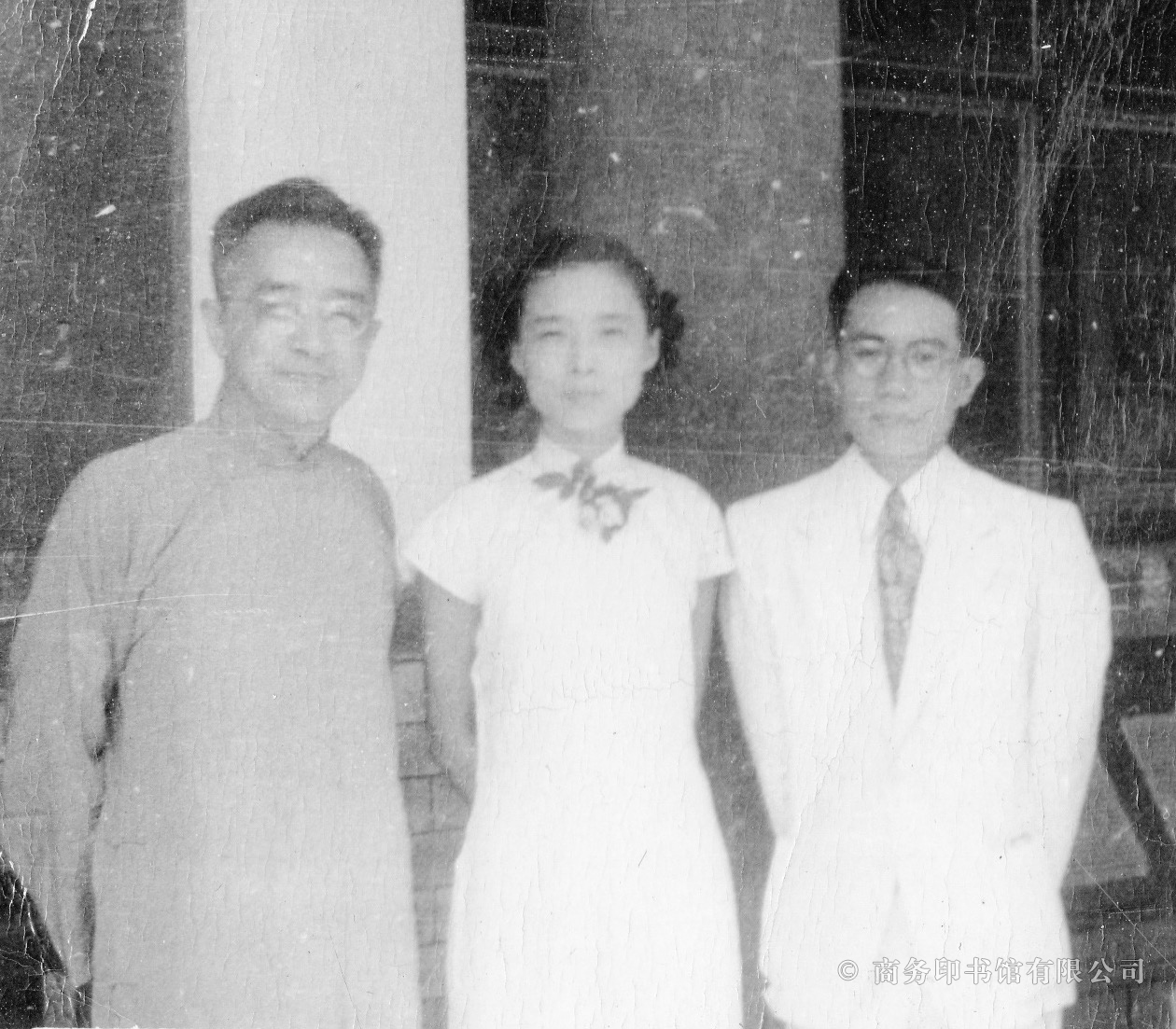

1949年9月17日,在中老胡同张祥保家。左:张祥保、中:张元济、右:张树年

三

要是问叔祖有什么娱乐的话,几乎可以说没有。老房子后面有个园子,只是在夏天清晨荷花盛开时,偶尔和叔祖母一起去池边站立片刻。有时,也还是很偶然,他斜靠在沙发椅里闭上眼睛休息时,听一会儿收音机播出的广东曲调。这点爱好,和他有时用广东方言跟祖姑母说话一样,可能是由于随父母在南方度过童年的缘故。抗战前我曾见叔祖夹上曲本去戏院听昆曲,这是特别难得的事。

叔祖对食物也没有特殊的爱好。除了一日三餐,下午四点左右喝半杯奶茶,吃一两片饼干。有时一边吃一边玩几分钟32张的骨牌。牌的年代已很久,上面的点子都看不清了。我记得他能吃孩子们不爱吃的苦瓜、肥肉、淡而无味的白煮蔬菜。

衣着更是他不愿意花时间、精力的事。我怎么也想不起来叔祖做过哪件新衣服。年复一年的夏天穿麻布背心,冬天穿灰棉布罩袍,戴着露出指尖的黑毛线手套,最冷的时候还戴上棉耳罩,那还是叔祖母早年亲自缝制的。我只见过一件已经洗得硬板似的灰色毛线衣,领口已用布绲了边。哪天叔祖在长袍外加上黑马褂,戴上黑瓜皮帽,那准是要出门为人证婚或者去丧家“点主”了。衣服总是那么几件,鞋子也就这么几双。传说把他绑架走的强盗看见他的棉袍里子上打的补丁都有所感触。叔祖有一只大圆表,系的是一条黑丝带,只是出门时戴,说是祖姑母送的。我上大学后,每逢大考,叔祖允许我戴了它去参加考试。

家里除了书山书海之外,只有几个出土的泥人,没有任何贵重的字画等饰物。家具是五花八门的,有红木的桌椅,也有西式沙发。现在回想起来这些东西可能都是拍卖行里买来的旧货。抗战开始后搬到一所小弄堂房子去住时,叔祖站在楼下大厅中央,眼看着收旧货的人把带不走的桌椅等物搬上卡车,颇为感叹。他具体的话记不得了,意思是搬走容易,买来可不容易。

家里的书除了线装书、中文书以外,也还有外文书。我上了中学后,在一个柜子里发现各种学科的英文书,政、经、法、文、史、哲、天文、地理各类都有,如赫胥黎的和莎士比亚的作品。在有些书中叔祖还加上了蝇头小字的眉批。我在假期中曾似懂非懂地翻阅了莎翁的剧本打发时光。

算来叔祖学习英语的时候该在100年前。我曾听他对人说过他在刑部工作过程中,经常接触外国打来的电报,久而久之他能理解内容。在老房子里他的卧室南墙上挂了一张他戴了遮盖长辫子的假发、穿西装的照片。这是他清末出国考察时照的。如果不很好地掌握说写英语的话,哪能涉足欧美呢?柯师医生夫妇蜜月住在我们家时,我听见叔祖和这两位英国人用我不懂的语言说话。他是怎么学会英语的呢?孩子是不问的,而且我心目中没有什么是叔祖所不能做的事。一切都是自然的,必然的。

家人生了病,一般请西医来治,或者送去医院,不求中医。但是,叔祖自己是懂中医的,他的大孙女病危时,有一位中医来开了处方。叔祖把抓来的药一味又一味的核对,确认无误才准下罐熬煎。在他被绑架期间,他为一个咳嗽不止的强盗下过处方。记得听叔祖说过自古以来中医除用针药治病,还用“石”,可惜早已失传。

我小时候很爱听别人家的孩子叙述他们在过年过节时如何送灶王爷、接财神等等。我们家可从来没有过这类事。在除夕晚上,只在大饭桌上放了杯筷,点燃两支红蜡烛。叔祖在杯中一一斟上酒,供上饭,带头叩首。男女按辈份按年龄挨个跪拜,表示对祖先的怀念。吃过年夜饭后,放些花炮,就此而已。

农历七月三十日地藏王生日那天晚上,供弥勒佛的那个老保姆在厨房后边地上砖缝里插满了香。点着后,一片星星的火光,很是好看。我帮她插香,第二天早晨又去捡小竹签。中秋晚上,她在那里点上一个香斗,供些糕点祭月。我盼着香斗快快燃烧完毕,可以拔下装饰在斗上面红颜绿色的纸旗子拿在手里玩耍。这些迷信事谁都不说,因为叔祖是不赞成的。后来老人去世,这些活动就停止。

在我翻阅幸存下来的几封叔祖写给我父母的信中,曾见到关于丧葬的话:“我前为吾夫人(第一位叔祖母)在公墓安葬仅用石灰数担,此不过为将来与吾合葬之时,重新起土,易于辨认起见,不然并石灰亦可不用。”(1932年5月16日)张氏本家中没有钱为死者做坟者往往先做浮厝。叔祖买了一块地作为张氏公墓,把他的第一位夫人移葬在那里,为众人作薄葬的榜样。确实本家们陆续照办了。1934年叔祖母许夫人去世后,同样用几担石灰埋在公墓。叔祖自己是火葬的。在“文革”时,我的弟弟和堂弟混在毁坟墓的红卫兵中去公墓,把叔祖的骨灰盒挖出来带回家掩藏在杂物堆里,事态稍平息后移到旧日张氏公墓。乡亲们记得叔祖母葬处,就在那里挖了个深洞,把骨灰盒放了进去,上面种了一棵万年青以作标志。当然这不是长久之计。那块土地已是一个小的船码头。人来人往,准会改建。好在叔祖对身后事决不会在乎。

1949年10月5日,张祥保与张元济先生在北京大学

叔祖曾在一首诗里写道:“昌明教育平生愿”。他曾资助过不计其数的人上学,有本族的,也有外姓的,从送上小学的到送出国留学的都有。叔祖母病故的时候,我正在住校学习。学校一个月才准假回家度个周末。直到星期六我该回家的时候,叔祖才允接我到殡仪馆参加大殓。后来回到家里他看见我在哭,含泪对我说了一句话:“好好读书”。我中学毕业时,父亲表示我可以休学了。当时正值抗战,家境不佳。但叔祖要我继续上大学。他听见我在电话中和同学谈到进大学后选系科时提到文学,他嘱咐我应学更实用些的东西,医学、经济等等。这也许有助于说明为什么叔祖一生中从不在诗文创作方面花费精力。他把一生献给了实实在在的普及教育、传播文化的事业。

解放后不久叔祖便把海盐虎尾浜的老宅捐赠给海盐中学。当时他已瘫痪在床,还几次写信嘱我让我的继母在捐赠书上签名。其实,我的继母在我父亲去世后不久也已病故,只是我们没有让叔祖知道,以免他伤心。我用了借口说叔祖签名代表家人已经够了。但叔祖不以为然,最终由刚上中学的弟弟签了名。

我记不得叔祖对我说过什么警句、训导。留给我印象最深的一次是在我生活中受到了委屈之后,他对我说了大意是这样的话:“不要让人可怜你,你的为人要使人感到本不该这样对待你。”他给我讲了曹操说的话:宁我负人,勿人负我。我应该做个和曹操截然不同的人。我回想起来叔祖的为人便是:宁人负我,勿我负人。我见到叔祖给我父亲的一封信中有这样的一段话:“凡事只在自己不做错,外来毁誉可不问也,过去情形作为镜花水月可耳。” (1934年1月11日)

我大学毕业后,开始工作的那天,叔祖送我一首诗:“勤、慎、谦、和、忍,五字莫轻忘,持此入社会,所至逢吉祥”。(1942年11月17日)我的工作是在一家公司阅读外文书籍,把内容摘记下来,供领导人参考,不必每天上班。那是在抗战年月,生活艰苦,人们都兼职。我应一位老同学之邀,去中西女中兼课。过了一段,叔祖认为我花在兼课上的时间过多,为我起了一封信稿,嘱我向公司要求只领取半时工作的薪金,因为我不该“尸位素餐”。

抗战胜利后的第二年,我到当时的北平工作。行前叔祖为我写了好几封信,介绍我去拜见一些亲友。并告诉我如何称呼:太老伯、太年伯、太姻伯,还是世叔。他又亲自为我写了一摞名片备用。临行那天清晨,叔祖说他原想送我上飞机,因为夜里没有睡好,感到不适,所以就不出门了。我开始工作后,把薪金收入交给家里,希望在艰难的战争岁月能贴补一点家用。后来知道叔祖为我都储蓄起来了,我去北平的飞机票便是用这笔钱买的。

四

到了北平后,我住在城郊,离工作所在处很远。在我去见胡适时,他邀我暂住在他家,叔祖知道了立即回我的信说:千万不能打搅别人。我们通信颇为频繁,我就像在他身边时一样,事无大小都告诉叔祖。他则不厌其烦地及时写信指教,事事为我操心。在我和王岷源结婚的时候,叔祖写信给他,说我“自幼丧母,育于我家,先室视如己出,教养成人,祇以材薄能鲜,不足为君子逑也。去岁胡适之兄南来盛称执事品学不置,并言愿为祥保执柯”。解放前夕,我惟恐南北分隔,回不了家,想去上海。叔祖来信嘱我留在北京,又托当时的和谈代表颜惠庆带来信给我,说家中平安,不必担心。

1949年9月叔祖应邀和叔父一起来京参加开国典礼。政府支付他来京一切费用,他再三推谢。因工作人员实在无法处理此事才算罢休。在参加政协第一次会议后,他表示使他兴奋的是昔日帝皇的宫殿,今天成了各阶层人民聚集一堂的会场。我几乎天天去六国饭店看叔祖。遇见过正在拜访他的周总理、陈云等同志。随叔祖游故宫的时候,他指给我们看他当年参加殿试时的保和殿。那时候我的大孩子刚两个月。叔祖参观北京大学图书馆收藏的善本书那天,特地到我们家来看这个小婴儿。我们门窗外有一架紫藤花,室内较暗。叔祖为他起名为“烨”,取其明亮之意。那是一段欢庆的日子,但也谈到了一些不愉快的事。叔祖对我说姑母一家人本来不必在解放前出国的,完全可以留下。他多年来几乎从不跟人提到女儿的事。最触动自己的事往往是埋藏在心灵最深处的。还听说我父亲不久前病故时,叔祖有预感。一天早晨他告诉叔父说夜里梦见我父亲前来向他叩头。叔祖多日来焦虑使他夜有所梦。顷刻间便接到通知父亲去世的电报。

1949年10月5日,在北京游北海。左:张元济、中:张祥保、右:王岷源

1956年,在北大外文楼前合影。前排左起:一、李赋宁,三、杨周翰;后排左起:一、张珑,二、张祥保,三、俞大絪,五、朱光潜

叔祖从北京回到上海不久,便在商务印书馆成立工会那天,在讲演的时候,中风瘫痪了。从此再也没有回到他的书桌,而是把书桌移到了床上胸前。此后我回家探望几次,叔祖不是躺在家中便是住在医院,我再也见不到昔日终日伏案不停工作的叔祖了。最后一次见到他,他说话已不太清楚,但关心小辈的心情一如既往。在此两年前叔祖已停止给我写信了。“文革”抄家盛行,我在夜里偷偷地把叔祖给我的信一一重读之后付之一炬,因为我不愿意珍藏已久的信,特别是灌注在内的感情,遭到亵渎。我只保留了1954年叔祖写给我的最后一封信。

祥保收阅,岷源均念,汝烨兄弟同此,顷接到本月十日来信知道合家安好,甚欣慰,你第二男儿要我取一名字,我想用一个“耀”字,意取光耀,将来望他声名四达,你和岷源斟酌是否可用,高妈病了,你加忙,有幸可以支持,不要过于劳碌,是为至嘱。高妈进医院上镭锭,费用大不大,要多少时候,可以治好,她进了医院,你岂不更要加忙,好在烨儿白天在幼儿园,可以免于照料。第二男儿,晚上不醒,你可以多睡些时候,甚矣抚养子女之不易也。你添雇了一个仓县乡下人,是否天津南部之沧州,应作“沧”不做“仓”,人尚勤能否?我身体如常,夜眠亦足,胃口更好,终日只想吃,大有返老还童的样子,天天吃两三支葱管糖,午餐必食肉,早餐吃一二枚鸡蛋,晚饭只饮粥几匙,也很够了,每日饮牛奶半磅,享用很不差。此间天气,晴少云多,雪仅飘了几天,房间已生火,平均有六十度,很舒......

信纸在此剪断了。我从此再也没有收到过叔祖片纸只字了。

我的外祖家保存了两封叔祖写给我母亲的信,当时母亲在外祖家。这是在1918年春天:

少奶奶收览,今晨得廿六日来信,知途中安稳,甚慰。今日为祥宝种痘期内,望格外谨慎小心,衣宜用白布,有色者不宜,前闻西医云,染料有毒,皮肤破裂,接触恐致他病也。树源昨日来信,方到后一月,遇雨,出外测量,衣帽俱湿,想亦有信详述一切矣。寓中均好,可以勿念,堂上为我请安。

十日后写的一封信是:

少奶奶收阅,得来书均悉,阿祥种痘,顷已结痂,体热已退,闻之甚喜,只要发出,不必其过甚也,忌食可以不拘,但总以滋润之物为宜,以其有益于乳耳。阳历十三日准遣车至车站接候。寓中均好,可勿念,为我代问堂上双安。

记得我烧毁叔祖的信中有封是给烨儿的,他刚学会握笔,胡乱涂了几个字,说是写给太公的信,叔祖见了认真地回了信,对他说:你写的信像是天书,看不懂。还说了些鼓励他努力学习做个好孩子的话。叔祖看见孩子在周岁拍的照片为他写了一首诗:

烨烨双眸岩下电,才看孤矢锡嘉名;

试周知否提戈印,定卜他年宅相成。

我的两个孩子属于“文革”知青,尚知偷闲好好读书,现均在国外获得博士学位,在大学里任教。做“昌明教育”的工作,能告慰太公在天之灵。

2014年6月18日,商务印书馆百年文化研究中心总编辑、百年资源部原主任张稷对张祥保教授进行口述采访

张祥保教授参与主编的商务印书馆《大学英语》教材

参加海盐图书馆开馆典礼后在上海停留期间,我几次去探望叔父母。叔祖生前的房间在二层楼,现在是他姓人住在那里。我走向三楼叔父家的住房时,每次都要在二楼上向叔祖的房门张望。仿佛叔祖还在里面,有一种强烈的欲望,想推门进去,和以前一样告诉他:我回来了。但心中又充满了疑惧,如果我推门进去,会不会叔祖仍旧坐在书桌边回过头来看我,听我说些什么?我最想告诉叔祖的是他的宿愿——也是他好久好久以前曾向有权人士建议过的:沟通南北,开发海南,现在都已实现了。京广线早已通车,海南正在发展。我似乎又看见他微笑的面容。他曾经在诗中写过“泉台仍盼好音传”。但是,叔祖“愿留老眼觇新国”,这已永远不可能了。

(文中部分图片选自商务印书馆即将出版的《水流云在:张元济孙女的自述》(增订版))

张祥保,张元济侄孙女,生于1917年。上海圣约翰大学经济系毕业。曾在上海中西女校任教,后为北京大学英语系教授。曾参加编写或主编商务印书馆出版的《英语》、《大学基础英语》、《大学英语》等教材。

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师